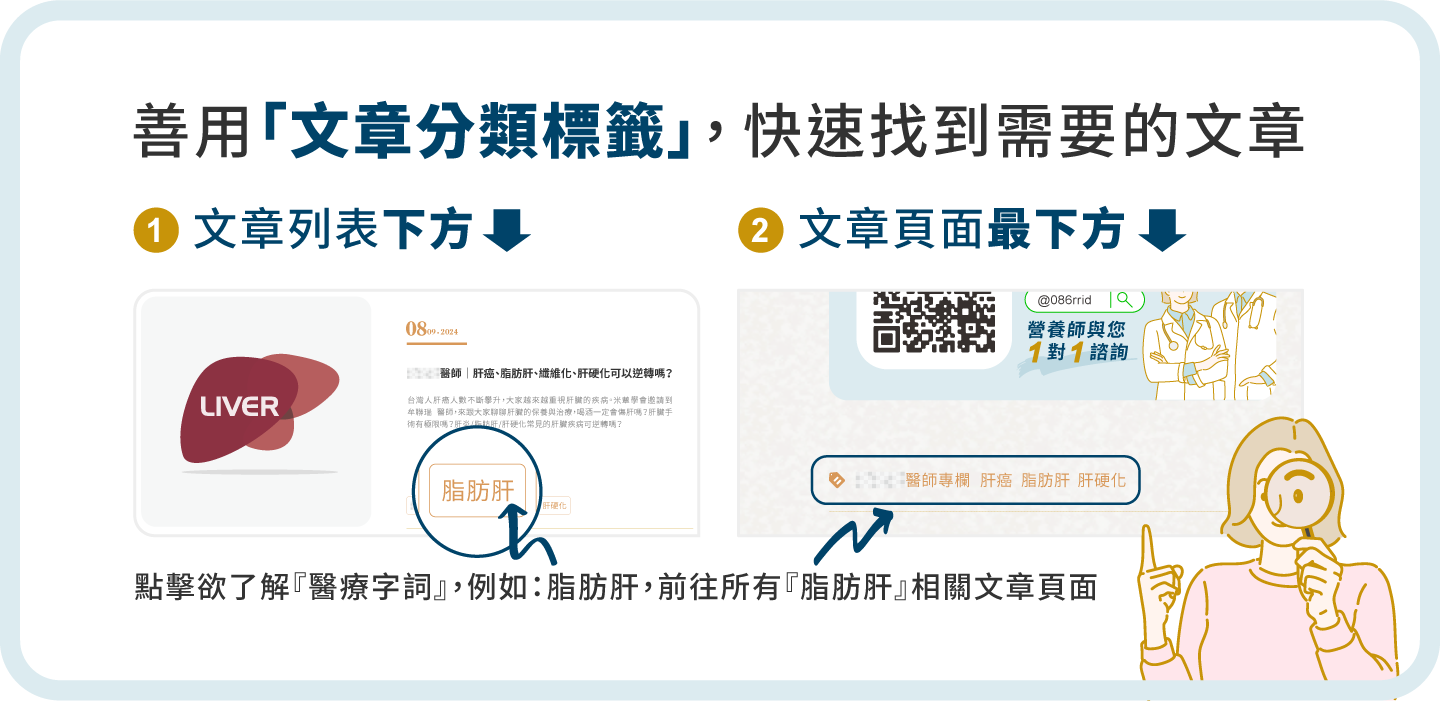

目錄

大腸直腸癌指南:大腸直腸癌不是老年病!年輕人也該注意的健康警訊

▎前言:什麼是大腸直腸癌?

大腸直腸癌是指發生在大腸或直腸內壁的惡性腫瘤,通常由腺瘤性瘜肉(息肉)演變而來。這種癌症早期可能沒有明顯症狀,隨著病情發展,患者可能出現腹痛、排便習慣改變、血便、體重減輕等問題。

➧ 為何近年來關注度上升?

大腸直腸癌長期位居台灣十大癌症之列,甚至連續多年高居發生率第一名。根據台灣癌症登記報告,每年新診斷的大腸直腸癌病例超過 16,000 例,顯示此疾病在台灣相當普遍。

根據 2025 年最新的醫學數據,大腸直腸癌已成為全球第二大癌症死因,且發病年齡有逐漸年輕化的趨勢。

➧ 大腸直腸癌年輕化趨勢

以往大腸直腸癌多發生在 50 歲以上族群,但近年來,45 歲以下的患者明顯增加。研究顯示,高脂低纖飲食、久坐、壓力過大等不健康生活習慣,可能導致癌症發生率上升。為了應對這一趨勢,許多國家已經將篩檢年齡下修至 45 歲,希望及早發現、及早治療。

➧ 大腸癌的三種分類

大腸癌是指發生在大腸(結腸與直腸)的惡性腫瘤,根據發生部位的不同,主要可分為結腸癌( Colon Cancer )、直腸癌( Rectal Cancer ) 和 大腸直腸癌( Colorectal Cancer ),雖然這三者的病理機制相似,但在症狀、診斷與治療上仍有些許不同。

-

結腸癌( Colon Cancer ):位於結腸,即小腸與直腸之間的大腸部分,包括升結腸、橫結腸、降結腸與乙狀結腸。

-

直腸癌( Rectal Cancer ):位於直腸,即大腸的最後一段(距離肛門約15公分內)。

-

大腸直腸癌( Colorectal Cancer ):即整個大腸區域。這是廣義上的大腸癌,當醫生談論「大腸癌」時,通常指的就是「大腸直腸癌」。

▎大腸直腸癌的症狀與風險因子

大腸直腸癌是台灣發生率最高的癌症之一,且早期症狀不明顯,常被忽略,導致確診時已進入中晚期。因此,了解其症狀與風險因子,並定期篩檢,是預防與早期發現的關鍵。

① 大腸直腸癌的症狀

-

排便習慣改變:出現腹瀉、便祕或交替發生的情況,且無法改善。

-

大便形狀改變:糞便變細、變扁,可能是腫瘤影響腸道空間。

-

血便或大便顏色異常:出現鮮紅色或暗紅色血便,有時混在糞便中。

-

腹痛、腹脹或腸胃不適:腫瘤影響腸道蠕動,導致腸胃不適或腹部脹氣。

-

不明原因的體重減輕:短時間內體重驟降,可能與癌症相關。

-

貧血、疲倦:腫瘤導致慢性失血,可能引發缺鐵性貧血,出現疲勞無力感。

② 風險因子

-

飲食習慣:攝取過多紅肉、加工肉品、高脂肪低纖維食物,會增加罹癌風險。

-

缺乏運動:久坐不動會減少腸道蠕動,增加糞便滯留時間,提高癌變機率。

-

年齡增長:50 歲以上是高風險族群,但大腸直腸癌年輕化趨勢顯著,45 歲以下患者增加。

-

家族遺傳:有直系親屬罹患大腸直腸癌者,風險比一般人高 2 至 3 倍。

-

吸菸與飲酒:長期吸菸與過量飲酒會增加腸道發炎與癌變的風險。

-

慢性腸道疾病:如潰瘍性結腸炎、克隆氏症,會增加大腸直腸癌的風險。

▎篩檢方式有哪些?

➧ 2025 最新篩檢技術—抽血檢測

這項技術主要透過檢測血液中的腫瘤標記( Tumor Markers )或游離腫瘤 DNA( ctDNA ),來判斷是否有癌症的可能。例如,當癌細胞生長時,會釋放特定的蛋白質或基因片段到血液中,醫生可以透過分析這些訊號來評估風險。

➧ 抽血檢測與傳統糞便潛血檢查差異

傳統糞便潛血檢查(FIT)相較抽血檢測是一個普及且經濟的選擇,台灣健保補助50歲以上民眾每年篩檢一次,無侵入性與適合大規模篩檢的優點,供民眾選擇。不過必須自行收集糞便,部分人覺得麻煩或不適應,且需要每年重複篩檢,因為糞便中的血量可能波動,偵測早期癌症的靈敏度較低,可能出現「偽陰性」。

➧ 為什麼選擇抽血篩檢?

-

無侵入性:相比切片或內視鏡,抽血過程簡單、無痛,風險較低。

-

早期發現:能偵測體內微量癌細胞,比傳統影像檢查更靈敏。

-

快速方便:通常幾天內就能取得結果,無需長時間等待。

-

適用範圍廣:部分技術可同時篩檢多種癌症,如肺癌、大腸癌、乳癌等。

雖然抽血檢測有助於早期發現,但目前仍無法百分之百取代影像或組織檢查,因此醫生可能會建議搭配其他檢測方式,以確保診斷的準確性。

▎大腸直腸癌的癌症分期

大腸直腸癌的分期系統主要採用 TNM 分期,用來判斷癌細胞擴散的範圍,幫助醫師選擇合適的治療方式。一般來說,癌症分期越早,治癒機會越高,以下是詳細的分期介紹:-

第 0 期(原位癌):

癌細胞僅限於腸道內層(黏膜層),尚未侵犯更深的組織。這個階段通常可透過內視鏡切除,治癒率極高。

-

第 1 期:

癌細胞已侵入腸壁較深的層次(如黏膜下層或肌肉層),但尚未擴散至淋巴結或遠端器官。此期的治療以手術為主,存活率相當高。 -

第 2 期:

癌細胞已穿透腸壁,但仍未擴散到淋巴結或遠端器官。這一階段可能分為 2A、2B、2C 期,根據腫瘤侵犯的深度而定。手術仍是主要治療方式,部分高風險患者可能需輔助性化療。

-

第 3 期:

癌細胞已擴散至鄰近的淋巴結,但未轉移到遠端器官。此期通常需要手術加輔助性化療,以降低復發風險。

-

第 4 期(遠端轉移):

癌細胞已經轉移至肝、肺、腹膜或其他器官,此時屬於晚期癌症。治療方式可能包括化療、標靶治療、免疫治療,部分患者若條件允許,仍可考慮手術切除轉移病灶以延長存活期。

⚠ 知識科普:TNM 分期系統介紹

NM 分期系統是國際癌症組織( UICC )與美國癌症聯合委員會( AJCC )所制定的癌症分期標準,用來描述腫瘤的範圍及擴散程度,主要分為三個部分:

➊ T( Tumor,腫瘤):描述腫瘤的大小與侵犯深度

➋ N( Nodes,淋巴結):描述癌細胞是否擴散至淋巴結

➌ M(Metastasis,遠端轉移):描述癌細胞是否擴散至遠端器官

TNM 分期幫助醫師評估癌症的嚴重程度,並決定最佳治療策略。早期(T1-2,N0,M0)通常可透過手術治癒,而晚期(T3-4 或 N1-2,M1)則可能需要化療、標靶或免疫治療來控制病情。分 分期系統中的數字代表癌症的嚴重程度,數值越大,表示癌症範圍越廣,病情越嚴重。

▎大腸直腸癌的主要治療方式

① 手術治療

手術是早期及部分局部進展期大腸直腸癌的首選治療。透過手術,醫師會將腫瘤及周圍受影響的組織切除,以減少癌細胞擴散的風險。常見的手術方式包括局部切除、部分腸切除及結腸造口手術(適用於較晚期患者)。

② 化學治療

化療主要針對中晚期癌症或術後輔助治療,透過藥物殺死或抑制癌細胞生長,降低復發機率。常見的化療藥物包括 5-FU 、奧沙利鉑( Oxaliplatin )等,可能會有噁心、疲倦等副作用,但醫療團隊會提供適當的支持治療。

③ 放射治療

特別適用於直腸癌,放療利用高能射線破壞癌細胞,通常會與手術或化療搭配使用,以提高治療效果並減少復發風險。

④ 標靶治療與免疫治療

標靶治療針對癌細胞的特定分子進行攻擊,如抗 EGFR 藥物與抗 VEGF 藥物,適用於晚期或轉移性患者。近年來,免疫治療也成為新選擇,幫助部分患者提升治療效果。

▎大腸直腸癌可以痊癒嗎?

大腸直腸癌是全球常見的癌症之一,但許多人聽到「癌症」就會覺得是絕症。事實上,大腸直腸癌在早期發現並接受適當治療的話,是有機會治癒的! 影響治癒率的關鍵包括癌症分期、治療方式與個人體質,以下就來看看詳細分析。

癌症分期決定治癒率

大腸直腸癌依照擴散程度可分為第一期到第四期,其中第一期與第二期的治癒率較高,透過手術切除腫瘤,大多數患者能達到長期存活,甚至不復發。

第三期癌症雖然已擴散至淋巴結,但透過手術加上輔助化療,仍有很高的治療成功率。至於第四期(晚期轉移性癌症),則需要更積極的治療策略,雖然完全治癒的機率較低,但仍有機會透過標靶治療、免疫療法等方式來控制病情,延長存活時間。

治療方式影響預後

治療大腸直腸癌的方法包括手術、化療、放療、標靶治療與免疫治療。如果癌症尚未轉移,手術是最有效的方式,而化療與放療可作為輔助治療,減少復發風險。晚期患者則可能需要透過綜合治療來延長生命並提升生活品質。

早期篩檢是關鍵!

要提高治癒率,定期篩檢是最有效的預防方式!50歲以上民眾應定期接受糞便潛血檢測或大腸鏡檢查,若有家族病史,更應提早篩檢。

▎結語:預防大腸直腸癌可以怎麼做?

-

均衡飲食,少吃紅肉與加工食品:飲食對大腸健康影響極大。建議多攝取高纖維食物,如蔬菜、水果、全穀類與豆類,幫助促進腸道蠕動,減少致癌物累積。同時,應減少紅肉與加工肉品(如香腸、培根、火腿等),因為這些食物含有亞硝酸鹽等可能致癌的物質。

-

規律運動,維持健康體重:肥胖會增加大腸直腸癌的風險,因此養成規律運動習慣至關重要。建議每週至少進行150分鐘的中等強度運動,如快走、慢跑、騎自行車等,有助於維持健康體重並降低腸道發炎的可能性。

-

戒菸限酒,降低癌變風險:吸菸與酗酒會增加多種癌症的風險,包括大腸直腸癌。長期飲酒會影響腸道內菌叢平衡,導致慢性發炎,因此建議避免過量飲酒,尤其是烈酒,並遠離菸品,保護腸道與全身健康。

-

定期篩檢,及早發現異常:大腸直腸癌早期症狀不明顯,因此定期篩檢是預防的關鍵。建議50歲以上者每年進行糞便潛血檢查( FIT ),並每5至10年接受大腸鏡檢查,可提早發現並切除息肉,降低癌變風險。