目錄

腸胃道基質瘤指南:2025 年最新診斷與治療全解析

▎前言:什麼是腸胃道基質瘤?

➧ 腸胃道基質瘤是癌症嗎?

是的,但它與一般的胃癌或大腸癌不同,腸胃道基質瘤( Gastrointestinal Stromal Tumor, GIST )是一種源自於消化道間質細胞的罕見惡性腫瘤。

這類腫瘤與一般的腺癌或鱗狀細胞癌不同,主要起源於卡哈爾間質細胞( Interstitial Cells of Cajal, ICC ),這些細胞負責調節腸胃蠕動,因此 GIST 主要影響消化系統的運作。

① 可能發現的部位

GIST 可發生於消化道的任何部位,但最常見的部位依次為:

-

胃部(約 60%):生長較緩慢,預後相對較好。

-

小腸(約 30%):相較於胃部 GIST 更可能表現較高的細胞分裂速率,因此惡性風險可能較大,較容易發生轉移。

-

結腸、直腸及食道(少於 10%):較罕見但侵襲性可能較強。

GIST 的大小和生長速率因部位不同而有所差異,部分腫瘤可維持較長時間無症狀,直到腫瘤增大或出現併發症(如消化道出血或腸阻塞)才被發現。

② 與其他腫瘤的不同點

-

細胞來源不同:一般消化道癌症(如胃癌、大腸癌)源自上皮細胞,而 GIST 源自於間質細胞,導致治療方式與預後截然不同。

-

特異性生物標誌物:GIST 的診斷主要依賴 CD117( KIT ) 和 DOG1 免疫組織化學染色,而其他消化道腫瘤則通常不表現這些標誌物。

-

治療方式不同:與傳統化療或放療不同,GIST 主要依賴 標靶治療(如伊馬替尼) 來抑制基因突變引起的細胞增生。

▎腸胃道基質瘤的常見症狀

消化不適與腹部疼痛

腫瘤壓迫消化道,引起慢性腹痛或悶脹感。

消化道出血

腫瘤表面潰瘍可能導致便血(黑便)或嘔血。

腹部腫塊

部分患者可在腹部觸摸到異常腫塊。

腸胃功能異常

如噁心、嘔吐、腹脹、食慾不振等,尤其當腫瘤影響腸胃蠕動時更明顯。

體重減輕與疲倦

持續消化道出血或腫瘤消耗體能,可能導致貧血與不明原因的體重減少。

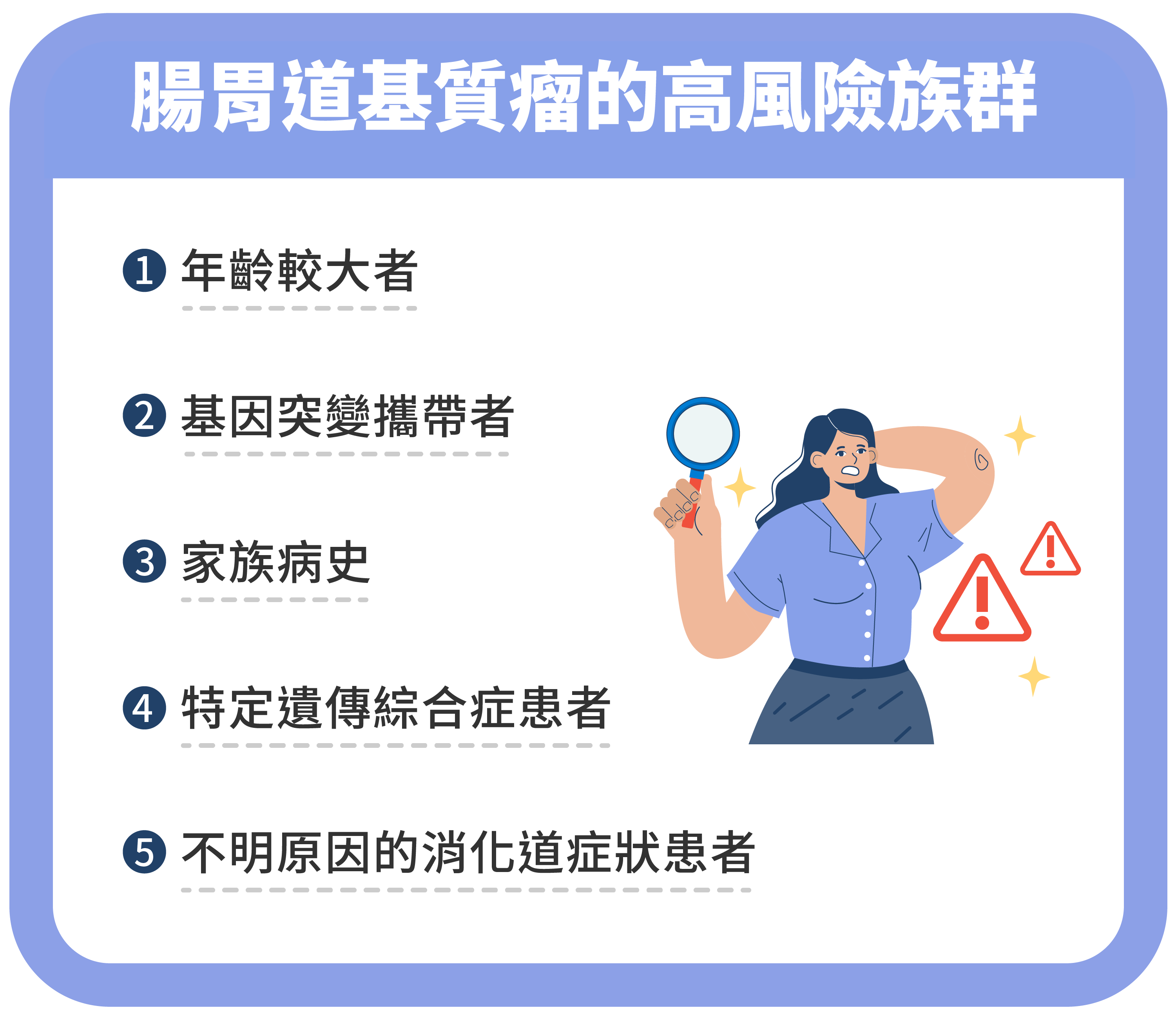

➧ 腸胃道基質瘤的高風險族群,你在其中嗎?

-

年齡較大者:GIST 好發於 40-70 歲,年輕人罕見。

-

基因突變攜帶者:大多數 GIST 由 KIT( CD117 )或 PDGFRA 基因突變 引起,部分遺傳疾病(如家族性 GIST、卡尼三聯症)也可能增加風險。

-

家族病史:雖然 GIST 多為散發性,但有家族病史者可能風險較高。

-

特定遺傳綜合症患者:如神經纖維瘤病第一型( NF1 ),與 GIST 相關性較高。

-

不明原因的消化道症狀患者:長期消化不適或間歇性出血者,應提高警覺,接受進一步檢查。

▎腸胃道基質瘤的診斷方式

-

影像學檢查:

➊ 電腦斷層掃描( CT ):CT 是 GIST 最常用的診斷工具,可清楚顯示腫瘤的大小、形狀及與周圍組織的關係,並可評估是否發生轉移(如至肝臟或腹膜)。造影劑增強的 CT 能更精確辨別腫瘤的血流特徵。

➋ 磁振造影( MRI ):適用於對比軟組織結構,特別是在肝臟轉移的評估上更具優勢。

➌ 內視鏡超音波( EUS ):可幫助觀察胃壁或小腸內的 GIST ,並提供引導進行細針穿刺活檢( FNA ),以取得組織樣本。

➍ 正子造影( PET-CT ):主要用於評估治療反應,尤其是在標靶治療後觀察腫瘤是否仍具有活性。 -

病理與基因檢測:

➊ 組織切片與免疫組織化學染色:CT 是 GIST 最常用的診斷工具,可清楚顯示腫瘤的大小、形狀及與周圍組織的關係,並可評估是否發生轉移(如至肝臟或腹膜)。造影劑增強的 CT 能更精確辨別腫瘤的血流特徵。

➋ 基因突變分析:基因突變分析主要是透過檢測 KIT、PDGFRA 及 BRAF 或 SDH 等基因異常,來判斷 GIST 的治療反應與是否可能與其他遺傳疾病有關,並幫助醫師制定更精準的治療策略。

▎腸胃道基質瘤分期標準

正確的分期有助於制定治療計畫,並評估患者的存活率。

① 腫瘤大小

GIST 的大小與其惡性風險密切相關,一般將腫瘤直徑分為以下級別:

-

≤2 公分:多數為低風險,較少發生轉移。

-

2-5 公分:中等風險,需結合其他因素評估。

-

5-10 公分:高風險,可能具有侵襲性。

-

>10 公分:極高風險,轉移風險大幅提升。

GIST 的大小和生長速率因部位不同而有所差異,部分腫瘤可維持較長時間無症狀,直到腫瘤增大或出現併發症(如消化道出血或腸阻塞)才被發現。

② 腫瘤位置

GIST 可發生於消化道的不同部位,而腫瘤位置會影響其侵襲性與復發率:

-

胃部 GIST:惡性程度相對較低,治療效果較好。

-

小腸 GIST:較具侵襲性,惡性風險較高。

-

結腸、直腸 GIST:較少見,但復發率較高。

-

食道 GIST:極為罕見,通常預後較差。

③ 細胞分裂速率( Mitotic Rate )評估

細胞分裂速率( Mitotic Rate )代表腫瘤細胞的生長活性,通常以每 50 個高倍視野( HPF )內的分裂細胞數量來評估:

-

≤5/50 HPF:屬於低風險腫瘤,生長較緩慢。

-

>5/50 HPF:高風險腫瘤,生長較快,容易轉移。

⚠ 知識科普:什麼是細胞分裂速率?

可以把它想像成 腫瘤細胞分裂、繁殖的速度。如果這個數字很高,代表腫瘤的細胞生長得很快,可能比較容易擴散或轉移;如果數字低,代表腫瘤比較長得慢,風險也相對較低。醫生通常會在顯微鏡下觀察腫瘤組織,計算 每 50 個高倍視野( HPF )中有多少個正在分裂的細胞,然後用這個數字來評估腫瘤的侵略性。

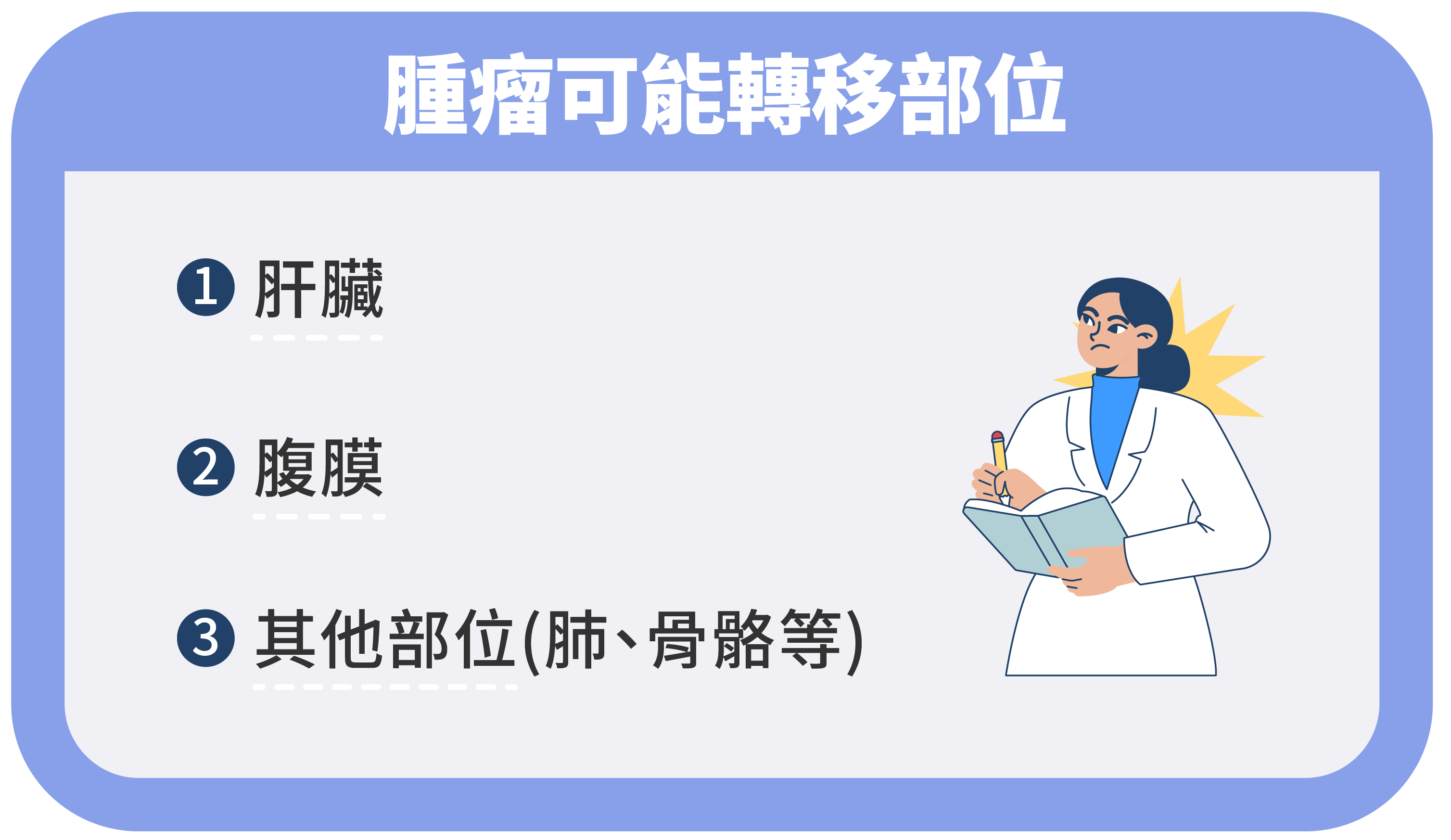

▎腫瘤可能轉移部位

腸胃道基質瘤可能會發生轉移,但其轉移模式與其他消化道癌症不同。一般的胃癌或大腸癌常經由淋巴結轉移,但主要透過血行轉移,最常見的轉移部位包括:

腸胃道基質瘤最常轉移至肝臟及腹膜,較少轉移至淋巴結或肺部。根據轉移的情況,GIST 可分為:

-

局限型( Localized ):腫瘤僅限於原發部位,無轉移。

-

區域性擴散( Regional ):腫瘤侵犯鄰近組織,但未擴散至遠端器官。

-

遠端轉移( Metastatic ):腫瘤已擴散至肝臟、腹膜或其他器官,屬於晚期 GIST。

⚠ 知識科普:遠端轉移的發生方式

發生方式共分為:血行轉移、淋巴轉移、腹膜轉移。由於癌細胞已經擴散,治療通常以控制病情、延長壽命、提高生活品質為目標。

▎2025 年 GIST 的標準治療方法

腸胃道基質瘤( GIST )的治療策略依腫瘤大小、位置、細胞分裂速率及是否轉移而異。

① 外科手術

手術仍是治癒局限性 GIST 的首選治療方式,尤其是腫瘤未轉移且可完全切除的患者。

② 標靶治療

由於 GIST 主要由 KIT 或 PDGFRA 基因突變 驅動,標靶藥物可有效控制腫瘤生長:

③ 其他輔助治療選擇

▎腸胃道基質瘤的最新研究與未來發展

① 精準醫療與新標靶藥物

目前 GIST 主要由 KIT 與 PDGFRA 突變 驅動,標靶藥物如 伊馬替尼(Imatinib) 雖已成為治療標準,但部分患者仍會出現耐藥性。因此,研究人員正開發 更具選擇性的標靶藥物:

-

Ripretinib(瑞普替尼):針對多重耐藥的 GIST 患者,已證實能有效抑制 KIT 突變。

-

Avapritinib(阿伐普替尼):特別針對 PDGFRA D842V 突變,提供傳統標靶藥物無法治療的患者新選擇。

-

新一代 KIT 抑制劑:研究正進行 更精準、更長效的 KIT 抑制劑,希望能克服標靶藥物耐藥性。

② 免疫治療的潛力

儘管 GIST 傳統上被認為對免疫治療反應較低,但近期研究發現 PD-1 / PD-L1 免疫檢查點抑制劑 可能對某些亞型 GIST 有效。此外,科學家正在測試 CAR-T 細胞療法,希望透過調控患者的免疫系統來攻擊腫瘤細胞。

③ 液態活檢與早期偵測

液態活檢技術( Liquid Biopsy )可透過 血液中的循環腫瘤 DNA( ctDNA ) 來偵測 GIST 的基因突變,幫助早期診斷與監測腫瘤對治療的反應。未來,這種非侵入性檢測技術可能取代部分傳統活檢方式,提供更準確的個人化治療方案。

▎結語

雖然腸胃道基質瘤( GIST )主要與基因突變有關,無法完全預防,但透過健康的生活方式,我們還是能降低腸胃出問題的機率。均衡飲食、多運動、調節壓力、避免菸酒,這些看似簡單的小習慣,其實對身體影響是很長遠且重要。

最重要的是,身體有異狀不要忽視,定期檢查才能早發現、早處理。與其等到生病才後悔,不如現在就開始養成好習慣,讓自己和家人都能過得更健康、更安心!