目錄

腎臟癌分期怎麼看?從第一期到第四期的存活率與治療選擇

▎前言:腎臟癌風險不可忽視,早期發現是關鍵

腎臟癌是全球發生率逐年上升的惡性腫瘤,尤其在年過 50 歲的族群中更為常見。根據統計,腎臟癌在泌尿系統腫瘤中排名前列,且早期症狀不明顯,使得許多患者確診時已進入較晚期,影響治療效果與存活率。因此,了解腎臟癌危險指南,掌握可能的風險因素與預防策略,對於降低罹病機率至關重要。

多項研究顯示,不良的生活習慣與腎臟癌的發生息息相關。例如,長期吸菸會增加腎臟細胞突變的機率,高血壓與肥胖則可能導致腎臟負擔過重,提升癌症風險。此外,某些慢性病,如糖尿病與慢性腎臟病,也可能提高患病機率。因此,維持健康的生活習慣,如規律運動、均衡飲食與戒菸,有助於降低風險。

最重要的是,早期發現腎臟癌能夠大幅提升治療成功率。定期健康檢查,透過超音波、CT 或 MRI 監測腎臟健康,能夠在癌症初期即時介入,提升存活率。透過建立良好的生活習慣與定期檢測,我們能有效降低腎臟癌風險,守護健康人生。

▎腎臟癌的成因與高危險族群

腎臟癌的發生受多種因素影響,主要可分為遺傳與基因變異、生活習慣以及慢性疾病三大類。了解這些風險來源,對於預防與早期發現腎臟癌至關重要。

① 遺傳因素與基因突變

-

家族遺傳:直系親屬曾罹患腎臟癌者,罹病風險較高。

-

癌症基因突變:特定基因突變(如 VHL、MET)與部分遺傳性腎臟癌相關。

-

遺傳性疾病:如馮希波-林道綜合症(VHL),可能增加腎臟癌風險。

② 生活習慣影響

-

飲食不均衡:高脂、高鈉或過多加工食品可能增加腎臟負擔。

-

缺乏運動:代謝功能下降,可能影響腎臟健康。

-

長期吸菸:增加腎臟細胞突變機率,提高罹癌風險。

-

過量飲酒:可能導致腎功能受損,增加發病機率。

③ 高危險族群

-

慢性腎臟病患者:腎臟長期受損,增加癌變風險。

-

長期使用止痛藥或抗生素者:部分藥物可能對腎臟造成損害。

-

高血壓、糖尿病患者:這些慢性病可能導致腎臟功能下降,提高罹癌風險。

▎腎臟癌常見症狀:身體發出的警訊不可忽視

腎臟癌在早期通常無明顯症狀,但隨著腫瘤生長,患者可能出現多種異常表現。了解這些徵兆有助於及早發現病變,提高治療效果與存活率。

① 血尿(尿液顏色異常)

腎臟癌最典型的症狀之一是血尿,患者可能發現尿液中帶有血絲或呈現茶色、深紅色。這類血尿通常無痛,且可能間歇性發生,使患者容易忽略,直到病情惡化才發現異常。

② 腰部或背部疼痛

如果腫瘤增大或壓迫到周圍組織,可能導致腰部或背部持續性鈍痛,與一般拉傷或姿勢不良所引起的疼痛不同,這種疼痛通常不會隨著休息而緩解。

③ 腰部或背部疼痛

部分患者會在腹部或腰側摸到不明腫塊,這可能代表腎臟腫瘤已增大。若伴隨其他症狀,應盡快就醫檢查。

④ 不明原因的體重減輕與疲倦

腎臟癌患者常出現短時間內明顯體重下降,即使沒有刻意節食或運動,也會莫名消瘦。此外,長期疲倦、體力下降,可能與腫瘤影響身體代謝或貧血有關。

⑤ 高血壓與貧血的可能關聯

腎臟負責調節血壓與紅血球生成,當腫瘤影響腎功能時,可能導致高血壓或貧血(臉色蒼白、頭暈、倦怠)。

若出現上述症狀,應盡早就醫檢查,透過影像學與血液檢測確認腎臟健康狀況。早期發現腎臟癌可提高治療成功率,降低病情惡化風險。

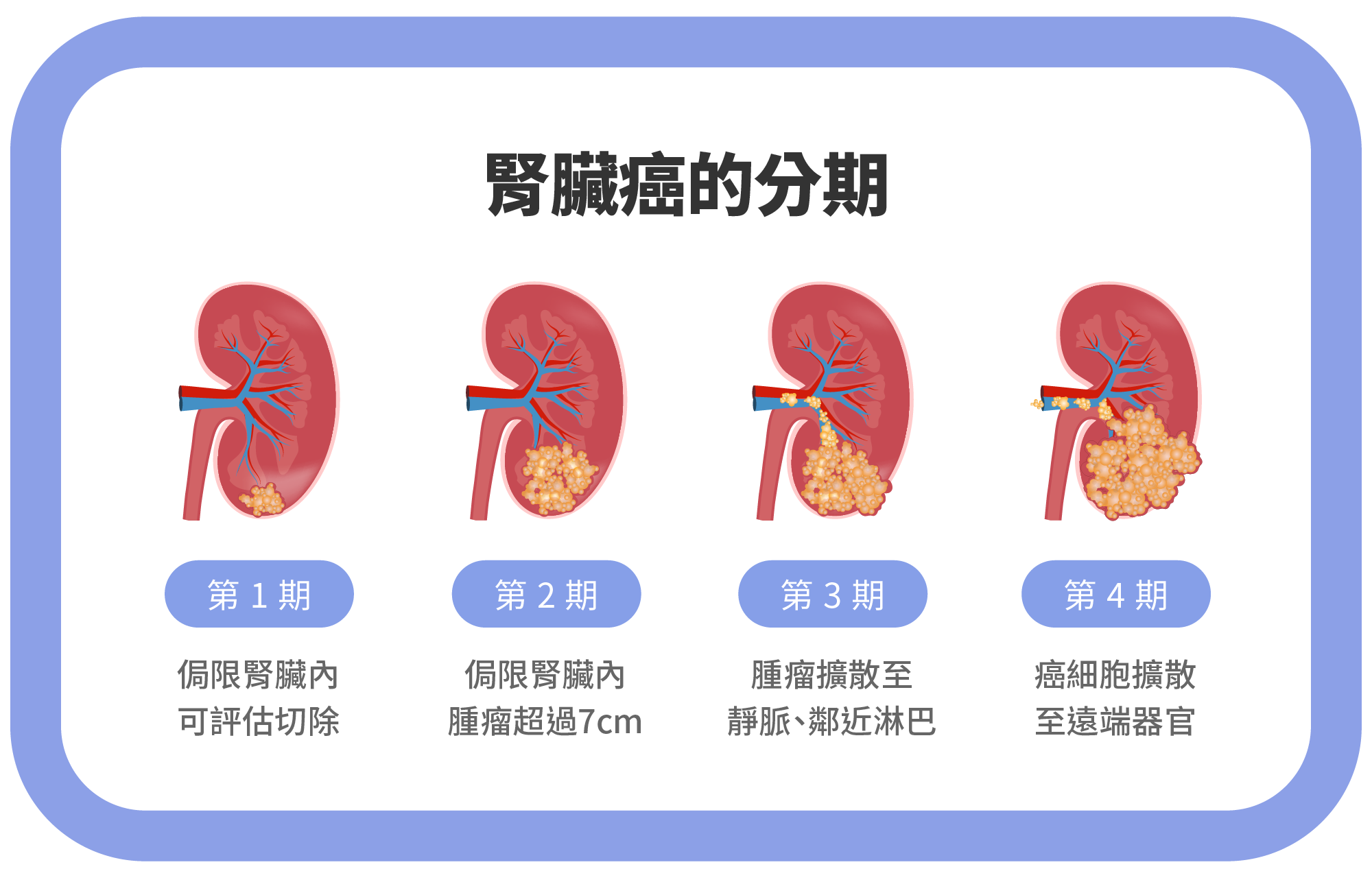

▎腎臟癌分期:從局部腫瘤到癌細胞擴散的變化

腎臟癌的分期系統主要依據腫瘤大小、是否擴散至鄰近組織或遠端器官來判斷,國際通用的TNM 分期標準可幫助醫師評估病情並選擇適合的治療方式。透過準確的診斷與分期分析,可提高治療成功率,降低癌細胞進一步擴散的風險。

腎臟癌分期介紹

第一期(早期階段)

-

腫瘤局限於腎臟內,未擴散至周圍組織。

-

腫瘤直徑小於 7 公分,多數患者無明顯症狀,通常透過健康檢查或影像學檢測意外發現。

-

治療首選為腎部分切除術或根治性腎切除術,存活率較高。

第二期(局部進展期)

-

腫瘤仍局限於腎臟內,但直徑超過 7 公分。

-

此期患者可能開始出現血尿、腰痛或腹部不適,但症狀仍較輕微。

-

手術治療仍是首選,但部分患者可能需搭配標靶治療,以降低復發風險。

第三期(腫瘤擴散期)

-

腫瘤開始擴散至腎靜脈、鄰近淋巴結或腎周圍組織。

-

癌細胞已經突破腎臟範圍,患者可能出現較明顯的疼痛、貧血與疲倦。

-

治療方式包含手術切除、標靶治療與免疫療法,以減少腫瘤擴散的機會。

第四期(晚期階段)

-

癌細胞擴散至遠端器官,如肺、肝臟或骨骼,可能影響其他身體功能。

-

患者可能出現劇烈腰痛、嚴重體重下降、呼吸困難或骨骼疼痛等症狀。

-

治療以標靶治療、免疫療法或放射治療為主,目標是延長存活期並減輕症狀。

▎腎臟癌的診斷方式

腎臟癌的早期症狀並不明顯,因此,定期進行癌症篩檢對於高風險族群來說至關重要。透過影像學檢查、血液與尿液測試、腎臟活檢等診斷方式,可確定腫瘤的大小、位置與癌細胞類型,進而擬定適當的治療策略。

① 影像學檢查:精準掌握腫瘤狀況

影像學技術是診斷腎臟癌的主要工具,能夠協助醫師判斷腫瘤的位置、大小及是否擴散至其他部位:

-

超音波檢查:屬於非侵入性篩檢,能快速檢測腎臟是否有異常腫塊,適用於初步評估。

-

CT(電腦斷層掃描):可提供高解析度的影像,幫助判斷腫瘤的範圍與是否影響鄰近器官。

-

MRI(磁振造影):適用於對比劑過敏或腎功能不佳的患者,能更清楚顯示腫瘤與周圍組織的關係。

② 尿液與血液檢測:評估腎功能與腫瘤標誌物

-

尿液檢測:檢查是否有血尿(尿液中帶有血絲)或腫瘤相關代謝物,以初步判斷腎臟是否出現異常。

-

血液檢測:觀察腎功能指標,如肌酐(Creatinine)與腎功能過濾率(eGFR),並評估貧血、發炎反應等與腎臟癌相關的變化。

③ 腎臟活檢:確定癌細胞類型

當影像與血液檢測顯示可疑腫瘤時,醫師可能會進行腎臟活檢,透過影像導引(如超音波或 CT)取出腫瘤組織樣本,進行病理分析,以確定是否為癌細胞,並判斷腫瘤的惡性程度與適合的治療方法。

▎腎臟癌治療方式

腎臟癌的治療方式會根據腫瘤大小、擴散程度及患者整體健康狀況而有所不同。對於腎臟癌初期患者,手術通常是最佳選擇,而對於已擴散或腎臟癌末期的患者,則可能需要標靶治療、免疫療法或其他輔助療法。以下是主要的治療方法:

① 手術治療:腎臟癌初期的主要選擇

手術是治療腎臟癌最常見且有效的方法,尤其適用於第一期與第二期腎臟癌患者。手術類型包括:

-

腎部分切除術(保留腎功能):適用於腫瘤較小(通常小於 7 公分)的患者,只切除腎臟中的癌變部分,保留健康腎組織。

-

根治性腎切除術(完整移除腎臟):適用於較大腫瘤或腫瘤已影響腎臟主要血管的患者,可能同時移除鄰近的淋巴結或腎上腺。

② 標靶治療:控制癌細胞生長

標靶治療是透過抑制腫瘤細胞生長所需的特定蛋白質或基因來控制癌症進展,適用於腎臟癌末期或已擴散至其他器官的患者。常見標靶藥物包括酪氨酸激酶抑制劑(TKI),可抑制腫瘤血管生長,減少癌細胞供應的養分。

衛福部已於2020年核准轉移性膀胱癌病人使用針對「FGFR突變」的標靶藥物,可有效控制疾病進展、提升療效;目前需自費使用。

③ 免疫療法:提升人體對抗癌細胞的能力

免疫療法透過強化人體免疫系統來攻擊癌細胞,特別適用於轉移性腎臟癌患者。PD-1 / PD-L1 抑制劑是一種常見的免疫療法藥物,能幫助免疫細胞辨識並消滅癌細胞,提高治療效果。

④ 放射治療與化學治療:輔助治療選擇

-

放射治療:雖然腎臟癌對放射線較不敏感,但當腫瘤擴散至骨骼或其他器官時,可作為緩解症狀的輔助治療。

-

化學治療:腎臟癌對傳統化療反應較差,因此較少使用,通常僅在標靶治療與免疫療法無效的情況下考慮。

總結而言,腎臟癌初期患者通常以手術治療為主,而腎臟癌末期患者則需依賴標靶治療、免疫療法或其他輔助治療。透過個人化治療計畫,患者可提高存活率並改善生活品質。

▎腎臟癌的預防與健康習慣

腎臟癌的發生與多種因素相關,包括生活習慣、慢性疾病與遺傳基因。雖然無法完全預防,但透過健康管理與定期篩檢,可降低罹病風險,並幫助患者在手術後加速恢復,提高生活品質。

① 維持健康體重,調整飲食

肥胖與代謝異常可能增加腎臟癌風險,因此應維持健康體重,並調整飲食習慣:

-

減少高脂與加工食品,如紅肉、香腸與速食,降低腎臟負擔。

-

增加新鮮蔬果、全穀類與優質蛋白質(如豆類、魚肉),促進身體機能。

-

多補充水分,幫助腎臟代謝,減少毒素累積。

② 增加運動,避免久坐

久坐與缺乏運動會影響血液循環與腎功能,建議每週進行至少150 分鐘的中等強度運動,如快走、游泳或瑜珈,以維持健康狀態。

③ 控制高血壓與糖尿病,減輕腎臟負擔

高血壓與糖尿病是腎臟癌的危險因子,因此應積極管理:

-

定期監測血壓與血糖,必要時服用醫師處方的藥物。

-

減少高鈉飲食,如泡麵、醃製食品,穩定血壓。

-

控制糖分攝取,避免精緻碳水化合物與含糖飲料。

④ 避免過量使用止痛藥與不當藥物

長期服用止痛藥(如 NSAIDs)可能傷害腎臟,建議:

-

若有慢性疼痛問題,應尋求醫師建議,不自行服藥。

-

避免濫用抗生素與中草藥,以免影響腎功能。

▎結語

腎臟癌的發展往往缺乏明顯症狀,因此早期診斷與治療對於提高存活率至關重要。對於高危險族群,如有家族病史、慢性腎病或長期使用止痛藥者,建議與醫師討論合適的篩檢頻率,降低罹病風險。此外,保持健康的生活習慣,如均衡飲食、規律運動與血壓控制,有助於保護腎臟,減少癌症發生機率。

針對已確診患者,手術後的照護與癌症復健至關重要。透過適當的營養補充、體力恢復訓練與心理支持,可提高治療效果,改善術後生活品質。每位患者的病情不同,因此應積極與醫師討論個人化的治療方案,選擇最適合的手術、標靶或免疫療法,提高治療成效。

無論是預防、治療或術後恢復,積極管理健康、定期檢查,才能有效降低腎臟癌對生活的影響,邁向更健康的未來。